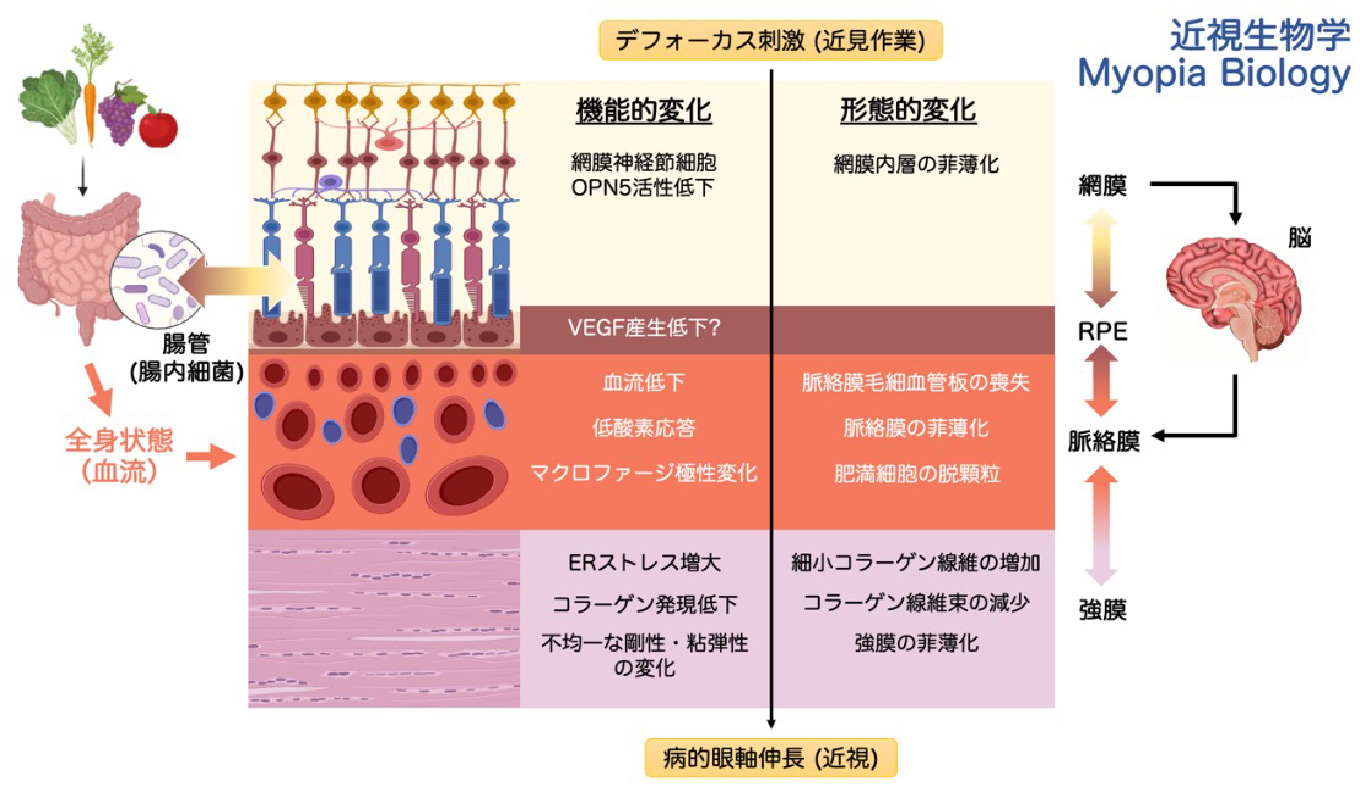

近視の進行は、網膜で受け取った刺激が網膜色素上皮、脈絡膜へと伝わり、最終的に強膜リモデリングによる眼球の物性変化が生じることで遂行されると考えられています。また、眼は脳と直接繋がっているし、脈絡膜に流入する血流を介して他臓器との連環を示すことも明らかになりつつあります。眼局所的には網膜、網膜色素上皮、脈絡膜、強膜間のコミュニケーションの実態を、全身性には脳や腸管との連環を明らかにし、眼球を取り巻くネットワークを紐解くための研究を進めています。

低酸素応答 難治性網膜疾患治療への新たなアプローチ

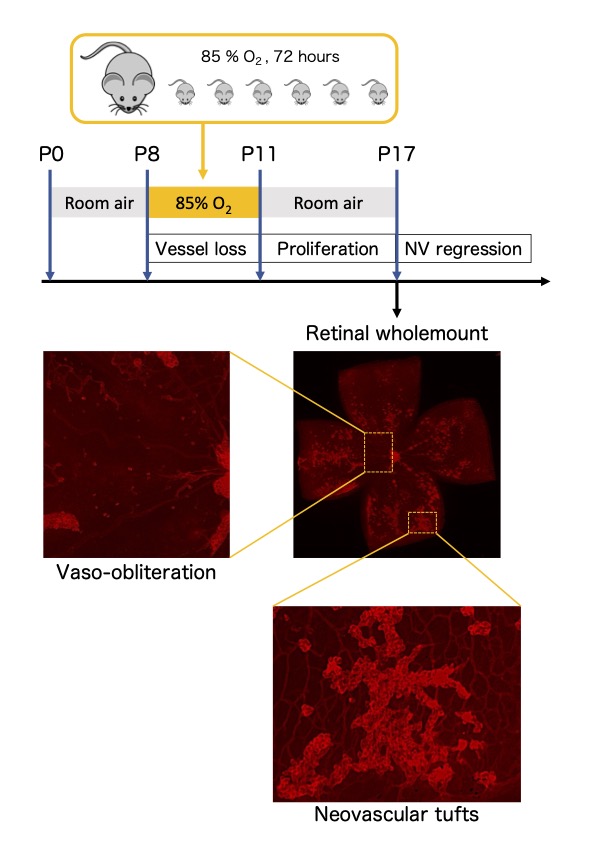

私たちは、網膜疾患において、酸素恒常性維持機構が破綻することが疾患の発症および進行にどのような影響を与えるかの解明に取り組んでいます。網膜は、体内で最も酸素代謝が活発な組織の一つであり、その微細な酸素環境の変化は、加齢黄斑変性、糖尿病網膜症、緑内障などの難治性網膜疾患の病態に深く関与しています。

私たちは、生体の低酸素状態に応答する転写因子である低酸素誘導因子(Hypoxia-Inducible Factor;HIF)が、これらの網膜疾患の発症および病態形成において重要な役割を果たすことを、動物モデルなどを用いた多角的なアプローチにより明らかにしてきました。

具体的には、加齢黄斑変性を模倣したレーザー誘発性脈絡膜新生血管モデルマウス、糖尿病網膜症や未熟児網膜症を模した酸素誘導網膜症モデルマウス、ならびに網膜色素変性症を模倣した網膜光障害モデルマウスを用い、病態形成期におけるHIFの過剰発現と、それに対するHIF阻害の疾患抑制効果を確認しています。また、これらの疾患モデルに加え、遺伝子改変マウスを用いた解析でも、HIFが病態形成に関与していることを示しました。さらに、種々の網膜関連細胞株を用いたメカニズム解析を通じて、各疾患におけるHIF関連の病態因子の同定も行っています。

光生物学研究室では、これらの成果を基盤とし、酸素代謝の視点から網膜疾患の新たな病態理解と治療法の確立を目指して、基礎研究と臨床応用の橋渡しに取り組んでいます。

視覚再生研究 光で再び“見える”を創る

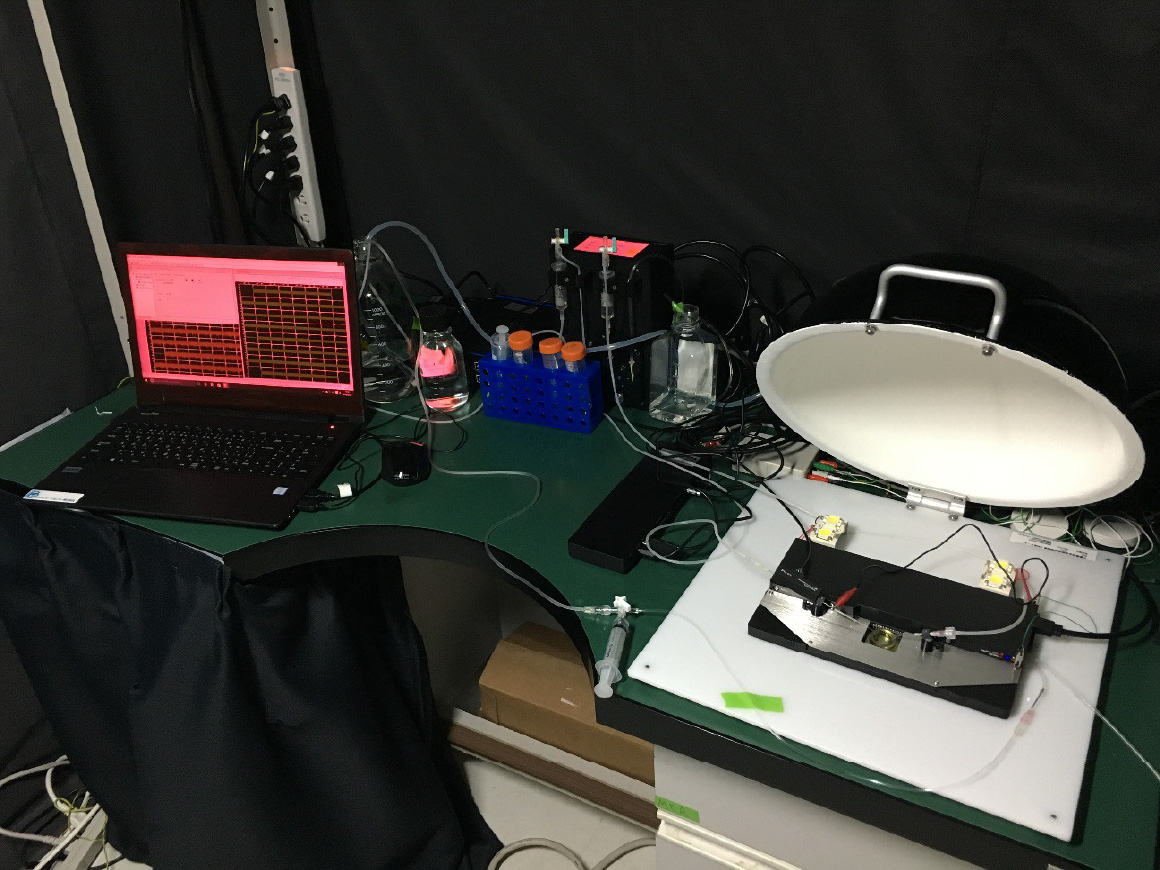

私たちは、網膜変性疾患による視力障害に対して、「光遺伝学(オプトジェネティクス)」を応用した視覚再生の基礎研究を進めています。光遺伝学は、光に反応しない網膜の神経細胞に光感受性タンパク質を遺伝子導入することで、光刺激に反応する能力を人工的に与える新しいアプローチです。

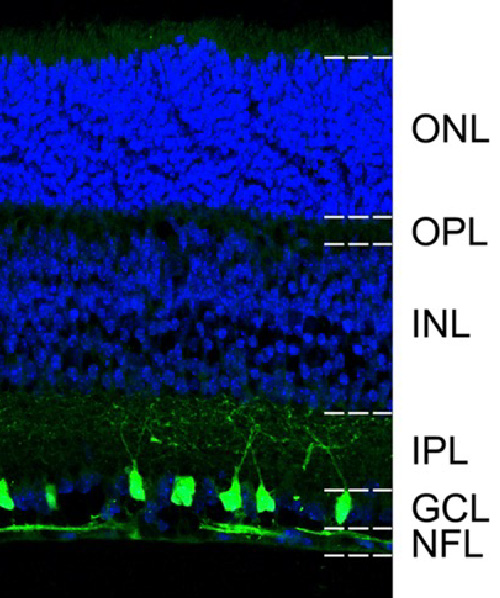

視覚を担う視細胞が失われた末期の網膜でも、内層にある双極細胞や網膜神経節細胞は多くが生存しており、これらの細胞に光受容能を持たせることで、残された神経回路を活用し、視覚情報を再び脳へ届けることが可能になります。

当研究室では、微生物型・動物型・キメラ型といった多様な光感受性タンパク質の特性を詳細に解析し、それぞれの感度、応答速度、シグナル増幅能などを比較しながら、視覚再生に最適な分子の開発を進めています。特に、微弱な光でも反応し、かつ高速な応答を示すキメラ型オプシン「GHCR(Gloeobacter and human chimeric rhodopsin)」の開発と機能解析に力を入れており、マウスモデルでは微弱な環境光下でも視覚行動の改善や神経保護効果が確認され、臨床応用に至りました。

また、網膜内のどの細胞を標的とすべきかという点についても、神経節細胞、双極細胞、さらにはアマクリン細胞など、各種細胞に対する遺伝子導入実験を通じて、より生理的で高感度な視覚信号伝達の可能性を探っています。

光を用いて神経回路の機能を再構築し、失われた視覚を回復する――光生物学研究室では、基礎研究の積み重ねによって次世代の視覚再建医療を切り拓いています。

近視生物学 近視を知り、理解し、制する

近視は眼球がその前後軸(眼軸)方向に過剰に伸長(眼軸伸長)することに起因する屈折状態異常です。この後天的な形態変化は緑内障や網膜剥離、黄斑症などの視覚障害に繋がる疾患の大きなリスクファクターであることと、都内の某中学校では95%の生徒が近視であるという我々の疫学調査が示すように近視は全世界的にその数が増加し続けており、視覚障害のリスクとして認識されるようになったことと相まって、その介入法が求められています。

我々の研究室では、後天的な臓器の形態変化を主な特徴とする近視の分子細胞生物学的な発症機序を明らかにすることで近視への効果的な介入法を生み出すことを目的とする近視生物学という学問分野の確立を目指し、主に後眼部(網膜・網膜色素上皮・脈絡膜・強膜)に着目し以下のような研究を行っています。

-

1. 非視覚オプシンを介した近視の発症と抑制

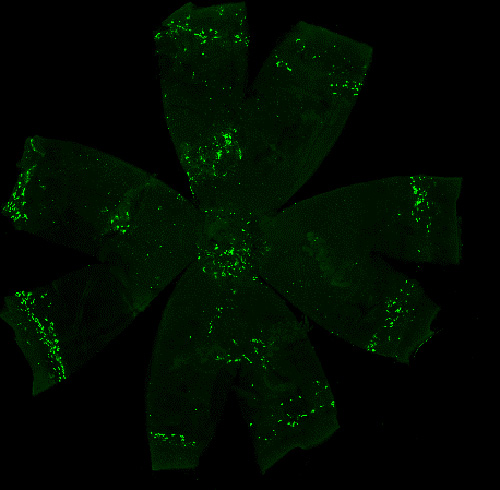

非視覚オプシンはロドプシンなどとは異なり視覚以外の光依存的な生理現象、例えば概日リズムの調整や体温調節に関わる。我々は網膜神経節細胞(RGC)に発現する非視覚オプシンであるOPN5 (ニューロプシン)が360~400nm波長の光を受光することで近視を抑制することを見出しました。RGCのOPN5がどのように近視を抑制しているのかを神経科学、遺伝工学的手法を駆使しながら研究を進めています。

RGCに発現するOPN5 (緑) -

2. 脈絡膜免疫学

脈絡膜は網膜と強膜の間に位置する血管と色素に富む組織で、血流の低下や血管の変性などによる膜組織の厚みの変化は近視のトリガーであることが明らかになりつつあります。また、脈絡膜は体内において単位体積あたりの血流量が最も多い組織で、血流を介して絶えず全身環境にさらされているため、眼球内において豊富な免疫細胞を含む特殊な組織でもあります。我々は脈絡膜常在免疫細胞の生理的意義と病態への関与を神経や血管との相互作用にも着目しながら研究を進めています。

脈絡膜に常在する多数の免疫細胞の一種、肥満細胞 -

3.強脈絡膜リモデリングの分子機序とその不均一性の解明

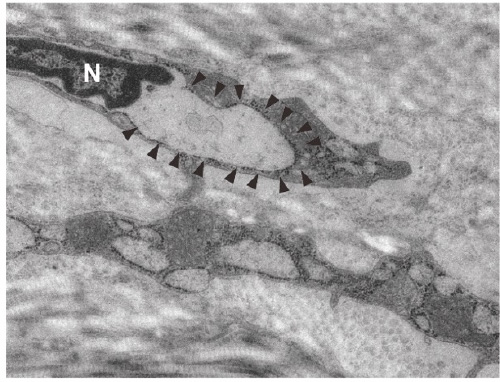

脈絡膜と、その外側にある主にコラーゲンと少数の線維芽細胞からなる強膜は、一定レベル以上の剛性・弾性を有し、眼球形態の維持を担っています。そのため、眼球形態の変化にはこれらの組織のリモデリングが必要不可欠です。我々は強膜線維芽細胞の小胞体ストレスによって惹起される下流のシグナル経路のうち、PERK経路とATF6経路とが近視誘導時の強膜リモデリングを制御することを明らかにし、小胞体ストレスを標的とした近視抑制薬の開発を進めています。また、近視を伴う眼球の変形は一様ではなく、前後方向に著明であることからそれを規定する細胞生物学的変化もある特定の場において著明であることが想定できます。近視眼球のどこで、どのような分子生物学的・機械的変化が生じているのかを明らかにすることを目指し、研究を進めています。

近視強膜線維芽細胞の膨潤する小胞体

Ikeda SI. et al. Nat Commun. (2022) -

4. 臓器・組織連関による眼球の形態・機能制御

視覚再生研究の橋渡し 臨床応用に向けた挑戦

視覚再生の実現には、革新的な基礎研究に加えて、それを臨床現場へとつなぐ橋渡しの取り組みが欠かせません。とりわけ、遺伝子治療の分野では、視機能の評価方法の確立や、治験を通じた有効性の実証といった課題が大きな壁となります。

慶應義塾大学光生物学研究室では、視覚再生技術の社会実装に向けて、同研究室から生まれたベンチャー企業レストアビジョンと連携しながら、臨床応用に必要な評価系の整備や実証的な試みに取り組んでいます。

たとえば、超低視力の視覚者において治療効果を適切に評価するための新たな手法として、網膜の光感度(Full-field Stimulus Testing; FST)、行動課題(Table TestやDoor Task)、QOL評価(IVI-VLV)などを組み合わせた多面的な視覚評価体系の研究開発を連携して行っています。これにより、従来の視力表では測定できなかったわずかな視覚変化を、科学的に捉えることが可能になりつつあります。

また、遺伝子治療製剤の安全性や有効性を検証する臨床試験においても、レストアビジョンと協力体制を築き、医学的・技術的な視点からその実施を行っています。評価法の確立から臨床現場での検証まで、多くの課題に一つずつ取り組みながら、視覚再生医療をかたちにする努力が進められています。

分子開発から臨床応用まで、基礎と実践の両面をつなぐことで、視覚を失った方々に新たな可能性を届けたい――光生物学研究室では、研究成果が現場の医療に還元される未来を見据えて、橋渡しの取り組みを日々推進しています。

ロービジョン関連研究 医療と地域を繋ぐロービジョンケアを目指して

当研究室では、視覚に障害を持つ方、見えにくさにお困りの方の生活の質の向上を目指し、ロービジョン外来およびロービジョンケア・ハブ(LVCH)を通じた支援活動を行っております。

-

1.ロービジョン外来

ロービジョン外来は、視力の低下や視野の悪化により日常生活に支障をきたしている方々に対して、より快適な生活を送るための支援を提供する専門外来です。障害者手帳取得基準に該当する方々だけでなく、「メガネやコンタクトを使用しても視力が改善しない」「眩しさを強く感じる」「細かな文字の読解が困難である」など、視覚に関する様々な不便を抱える方々を対象としています。

当外来では視機能の詳細な評価を実施し、患者様一人ひとりの生活環境および個別のニーズに基づいて支援を行います。具体的な内容としては、遮光眼鏡や矯正眼鏡の処方、拡大読書器やルーペなどの補助具選定、眩しさ対策の提案、白杖や日常生活訓練施設への案内、また電子機器を活用した情報支援方法の紹介など、患者様の課題に対して多角的にアプローチいたします。

ロービジョン外来の主たる目的は、「視覚に障害があっても、患者様が自分らしい生活を維持できる環境を整えること」です。患者様の日常生活の質を向上させ、自信を持って社会活動を行えるよう支援いたします。

受診を希望される方は、事前にお問い合わせのうえ、ご予約をお願いいたします。 -

2.ロービジョンケア・ハブ(LVCH)

ロービジョンケア・ハブ(LVCH)は、慶應義塾大学と公益財団法人日本盲導犬協会が共同で運営する、院内型の中間アウトリーチスペースです。

視覚に関するお困りごとを抱えている方々が、適切な支援を受けられるよう、医療・福祉・教育・就労などの多岐にわたる支援機関や関連機関と連携し、情報提供を行うハブとしての役割を担っています。研修を受けた視覚障害当事者スタッフを中心に相談をお受けし、患者様およびそのご家族、友人、関連機関の方々にも広く開かれた相談窓口として機能しています。なお、予約や紹介状は不要で、慶應大学病院の患者様でない方々もお気軽にご相談いただけます。

詳細につきましては、下記のリンクからロービジョンケア・ハブのホームページをご参照ください。